Note irrituali sulla vita e le opere di Vincent van Gogh

Il mito romantico di Vincent van Gogh – malato mentale e genio incompreso – rischia di sopraffare l’attenzione che meritano le sue opere. Soprattutto crea l’illusorio rapporto causale tra follia e produzione artistica.

Van Gogh è un argomento inesauribile. La sua è una di quelle grandi storie che fanno scorrere fiumi di parole e migliaia di metri di pellicola. Saggi, articoli, recensioni critiche, video, documentari, film di grande fama sono stati dedicati a questo personaggio fuori dal comune. “Una specie di gigante ebbro, un genio folle e terribile, spesso sublime, qualche volta grottesco, quasi sempre svelante qualcosa di patologico…” come lo definì il critico francese Albert Aurier, suo contemporaneo.

Ci sono uomini sconfitti dalla loro stessa passione, abnorme ed eroica. Vincent Willem van Gogh (Zundert 1853 – Auvers-sur-Oise 1890) visse solo trentasette anni e dipinse quasi 900 tele, tutte negli ultimi sette anni della sua vita. Oggi il suo nome è conosciuto nel mondo intero e alcuni suoi dipinti sono stati tra i più pagati di tutti i tempi. Ma finché fu vivo nessuno o quasi si accorse di lui.

Anche se visse nell’‘800, nell’immaginario generale Van Gogh è percepito come un pittore moderno, quello che, insieme con Pablo Picasso, ha influenzato profondamente l’arte del Ventesimo Secolo. E tuttavia i due artisti sono agli antipodi. Picasso è freddo e vincente: e del resto la sua innovazione ha una matrice intellettuale. Van Gogh è un ipersensibile che si avvale del suo retroterra psicologico per creare una pittura diretta ed emotiva. Indifesa, nella sua nudità: come una ferita viva che è persino imbarazzante scoprire. Tanto che per i suoi dipinti si fa riferimento ai termini della psicanalisi: io, inconscio, angoscia.

La sua cifra è la verità senza abbellimenti e senza finzioni e forse da questo deriva la potenza del suo messaggio: penetrante e sempre riconoscibile. Davanti ai suoi dipinti parlanti da un lato si vorrebbe condividere lo sgomento e la meraviglia con il maggior numero di spettatori possibile, dall’altro si vorrebbe proteggere l’artista, evitare i contatti tiepidi e gli sguardi distratti della gente qualunque. Sentimento simile a quello che si prova ascoltando Čajkovskij e, mutatis mutandis, anche Brel: li si vorrebbe pregare di smetterla di gridare davanti a tutti.

Forse perché si è parlato tanto di Van Gogh, paradossalmente non è facile conoscerlo. Ipotesi, teorie, leggende, interpretazioni di ogni genere sono un materiale ingombrante che ha finito con l’incanalare l’attenzione prevalentemente sulla sua vita, assegnando alla sua grande pittura il ruolo di inevitabile conseguenza di un dramma esistenziale. Insomma la sua tormentata biografia viene messa in stretta relazione con la produzione artistica. Questo rapporto è in buona misura arbitrario.

La sua vita, conclusa con un torbido suicidio, si può riassumere nel racconto di una energia divorante, di un ardore ferito e deluso. Può interessare il romanziere, lo psicologo, lo psichiatra e perfino il filologo: le seicento lettere a Theo, il fratello, sono un materiale ricchissimo. Tuttavia non si può affermare che essa abbia determinato un artista unico ed irripetibile: estraneo non solo agli schemi accademici, ma agli schemi tout court.

Anche per questo non serve esplorare nel dettaglio la sua biografia: conosciamo le sue convulse vicissitudini soltanto perché Vincent è stato un grande artista. Le frustrazioni di una ricerca inascoltata (di Dio, dell’amore…) le paure, la pena senza perché con cui definiamo la condizione umana, fanno parte dell’esperienza degli uomini comuni e la maggior parte delle volte rimangono ignorate. Le risse, le droghe, l’alcool, alimentano ogni giorno la cronaca nera delle aree urbane ma non formano artisti: logorano le esistenze; non esaltano l’essere umano: ne segnano il degrado. E la pazzia conclamata, poi, rappresenta la perdita di sé, e quindi la perdita massima: è difficile che da un “meno” così mutilante nasca un “più” così prodigioso. I manicomi saranno pieni di quadri e disegni dei pazienti; questi quadri esprimeranno certo angoscia, violenza e disperazione; avranno forse quel valore terapeutico e catartico sperato dai medici, ma non saranno per ciò stesso opere d’arte.

Quanto a quel “dérèglement des sens” che Rimbaud cercava di sperimentare con l’aiuto di sostanze esterne, il povero Vincent lo subiva suo malgrado dall’interno. Lui che provava orrore per le crisi allucinatorie che sentiva venire. Ne avrebbe fatto volentieri a meno. Non dipingeva certo durante le crisi, caratterizzate, anche prima del culmine, da atti di autolesionismo, quali bere i colori o la trementina. E non si può dire che tracce della sua malattia mentale siano presenti in tutte le tele dello stesso periodo. Per esempio, i famosi iris (Iris) del giardino del manicomio di Saint-Rémy, non sono un dipinto drammatico o inquietante.

Insomma non basta un temperamento ultrasensibile e appassionato, morboso e visionario fino allo scollamento dalla realtà, per “fabbricare” un artista. L’arte, fiorita in un certo tempo e in un determinato territorio, ha delle cause che rimangono inconoscibili. Ed anche una fioritura individuale ed esplosiva come quella di Van Gogh appare misteriosa. Ma sarebbe stata misteriosa anche se egli fosse stato sano di mente.

Tra l’altro l’artista non ebbe una precoce vocazione pittorica. Sembra quasi che la pittura abbia preso il posto di quel misticismo maniacale, di quella frenesia religiosa in cui Vincent esercitò la sua energia e la sua coerenza durante la sua prima giovinezza. Le autorità ecclesiastiche, comprensibilmente allarmate, rifiutarono la sua figura di predicatore e di novello San Francesco: dormiva su un pagliericcio insieme ai minatori e tagliava i suoi abiti per farne bende per i feriti. Vincent abbandonò i suoi propositi ascetici e quel capitolo si concluse ma altri episodi di passione incontrollata ed atti di autolesionismo si susseguirono nella sua vita, indipendentemente dal suo amore per la pittura, non ancora esploso. Non solo è inverosimile che la malattia mentale abbia determinato la sua produzione artistica, ma non è andata neanche di pari passo con essa.

Lo stesso artista si esprime in termini molto pacati nei confronti della sua malattia: “…io non avrei precisamente scelto la follia, se c’era da scegliere, ma una volta che le cose stanno così, non vi si può sfuggire”. E mentre era in manicomio: “Osservo negli altri che anch’essi durante le crisi percepiscono suoni e voci strane come me e vedono le cose trasformate. E questo mitiga l’orrore che conservavo delle crisi che ho avuto. Oso credere che una volta che si sa quello che si è, una volta che si ha coscienza del proprio stato e di poter essere soggetti a delle crisi, allora si può fare qualcosa per non essere sorpresi dall’angoscia e dal terrore. Quelli che sono in questo luogo da molti anni, a mio parere soffrono di un completo afflosciamento. Il mio lavoro mi preserverà in qualche misura da un tale pericolo.”.

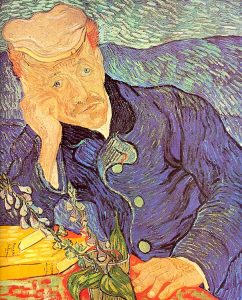

Nei confronti dei medici mostrò apertura ed amicizia. Oltre al famoso dottor Gachet, Van Gogh fece il ritratto anche del giovane dottor Rey, che lo ebbe in cura dopo il taglio dell’orecchio. Lui stesso voleva essere ricoverato quando sentiva l’approssimarsi di una crisi. Siamo insomma ben lontani dal considerare la pazzia come una condizione esaltante e dall’avere nei confronti del manicomio gli atteggiamenti di ribellione e di disprezzo di certa corrente d’opinione contemporanea. Chi ha dimenticato: “Qualcuno volò sul nido del cuculo”?

Forse si dovrebbe tentare di esaminare le sue opere indipendentemente dalla sua biografia. Come si fa con Saffo, con Lucrezio o con Bosch, autori a cui, per mancanza di notizie, ci accostiamo senza intermediari.

***

Il primo contatto con Van Gogh lo ebbi da bambina. Mio padre portò a casa un calendario con le riproduzioni delle opere del pittore olandese. Lo sfogliai come un libro illustrato, come una favola nuova. “Era pazzo”, intervenne didatticamente il mio informato genitore, “si tagliò l’orecchio”. E, così dicendo, fece ruotare le tre dita della mano destra, nel gesto tipico: era un racconto po’ truce, come alcune favole dei fratelli Grimm. Van Gogh, col suo strano nome, divenne una figura familiare; la storia era senza capo né coda ma mi piaceva la sua barba rossa e il suo cappello da spaventapasseri. Continuai a “riconoscerlo” nei vari volumi comprati nelle edicole, con descrizioni sommarie dei suoi dipinti (i veri e propri libri d’arte costavano troppo). Ma l’amore, quello che va oltre il gradimento e diventa unione, scoppiò ad Amsterdam. Quella volta, in una stanza appartata del museo che porta il suo nome, quasi al buio, erano esposti anche alcuni disegni di Vincent. Gli occhi dei suoi autoritratti mi inseguivano, mi imploravano di ascoltarlo, mi spiegavano la vita.

Solo dopo ho sentito l’esigenza di leggere notizie che riguardavano la sua vita. L‘approccio era stato quello giusto: quello che parte dalle opere di un artista, perché solo queste contano.

***

Molte opere di Van Gogh sono variazioni sul tema dell’infelicità, della sconfitta, della frustrazione: e per questo, proprio perché l’artista ha la capacità di far pervenire il suo messaggio, esse comportano nello spettatore un forte impegno emotivo. Ci sono volte in cui il dolore, nella sindrome di Stendhal, prevale sul piacere: come quando si ascolta un brano di musica particolarmente coinvolgente.

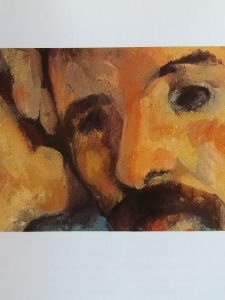

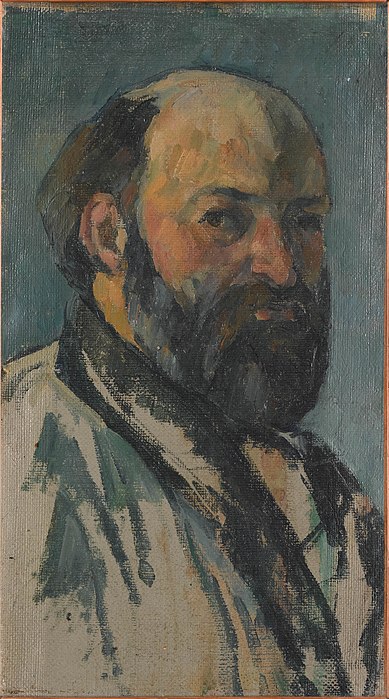

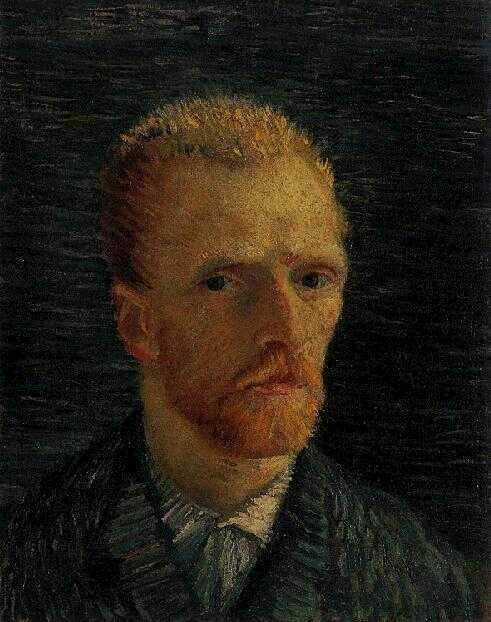

Gli autoritratti furono i suoi soggetti preferiti, quelli che gli permisero di operare una approfondita indagine psicologica su sé stesso: “Si dice, ed io ne sono fermamente convinto, che sia molto difficile conoscere se stessi. Tuttavia, non è di certo più semplice fare il proprio ritratto”. Sono ben trentasette, da annoverare tra le sue opere più riuscite e sconvolgenti: l’artista è a tu per tu con sé stesso e col suo “male di vivere”. Con la parte più intima del suo io sconnesso e dolorante.

Ovunque l’artista si rappresenti, d’estate o d’inverno, la sua anima si porta dietro la stessa stagione di intemperie e di sgomento. Spesso l’atmosfera intorno a lui è mobile e ondeggiante come nel drammatico Autoritratto del Musée d’Orsay dove un turbine verdazzurro travolge l’aria intorno alla sua figura e invade i suoi stessi abiti.

Qui sono i motivi astratti dello sfondo (ghirigori ed ondulazioni) a creare simbolicamente un mondo privo di requie come la tempesta in cui si muovono i lussuriosi di Dante. Vincent, rigido come un totem, sembra piantato nel centro di un universo ostile. Il viso ferino è scavato dall’ansia, contratto da rughe brutali. Gli occhi costringono lo spettatore ad un rapporto personale, obbligandolo quasi a scendere nell’abisso con lui. Non c’è posto per nessun sentimento che non sia violento e negativo.

Nel famoso Autoritratto col cappello di paglia, il sole sembra avere asciugato il colore dei suoi occhi (che appaiono neri), insanguinato la bocca e l’orecchio visibile. La pelle ha la consistenza delle spighe e l’espressione è vagamente assente, propria di chi sta inseguendo pensieri remoti ed accaparranti. L’aria fuma intorno a lui, come esalando dai campi.

Ha una camicia bianca e una cravatta azzurro chiaro ma, con il viso giallo canarino e i capelli ritti, sembra un uccello di palude spaventato.

Gli occhi verdi spalancati, di una fissità angosciosa, continuano a chiedere risposte che non avranno.

Un ritratto tra i più toccanti lo rappresenta composto e ordinato, quasi curato nell’aspetto. Sembra che cominci a respirare dopo una crisi d’asma, ma ha ancora nello sguardo implorante il ricordo di un orrore vissuto.

Nella maggior parte degli autoritratti affiora un sentimento di inadeguatezza, una sorta di silenzio impietrito, una disperante solitudine. Si vede la pelle scorticata di chi conosce il sale e la nebbia dell’esistenza, la tristezza immensa di chi ha rinunciato a combattere ed ha coscienza della resa.

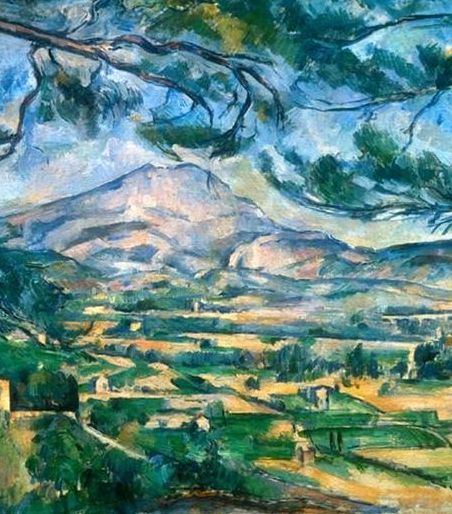

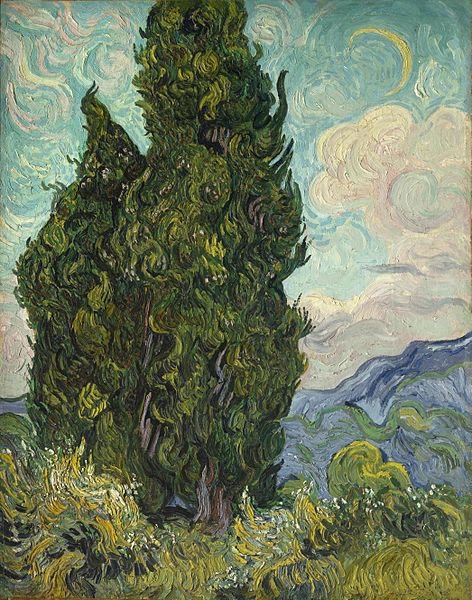

Nella sua brevissima fioritura Van Gogh sperimentò diverse tecniche pittoriche ma tutti i dipinti si distinguono per il tratto forte, incisivo e riassuntivo. La vitalità e il dinamismo animano anche le nature morte, come ha detto qualcuno. Il movimento si accentua fino alla frenesia nei paesaggi degli ultimi anni, dove una realtà pulsante deborda negli aloni che enfatizzano il disegno, nei trattini concentrici che sottolineano i contorni della luce. Altri tratti paralleli sono solchi, incisioni, ferite che tagliano e costruiscono l’immagine. La terra intera sembra soffrire. Gli ulivi e i cipressi, come in fiamme, si contorcono e si dimenano. Il cielo è attraversato da chimere ondulate, ciascuna simile a un labirinto. Le linee oblique sottolineano il disequilibrio, le tinte del verde scuro e del blu fondo indicano lo sgomento di fronte alla battaglia che stravolge la notte.

Una sorta di agitazione e di ambiguità è riscontrabile anche nei dipinti considerati “sereni”. Nella famosa Terrazza del caffè la sera, Place du Forum, Arles, gli astri che si allargano come fiori di luce sembrano più una deformazione legata alle inquietudini del pittore che una visione sognante. I colori violenti introducono note di stridore.

Anche la nota stanza di Arles (La camera di Vincent ad Arles) è sbilenca e arbitraria, con il pavimento che scivola verso lo spettatore, i quadri obliqui alle pareti, l’assenza di una ragionevole prospettiva. E non certo per ignoranza delle sue regole.

Anche la nota stanza di Arles (La camera di Vincent ad Arles) è sbilenca e arbitraria, con il pavimento che scivola verso lo spettatore, i quadri obliqui alle pareti, l’assenza di una ragionevole prospettiva. E non certo per ignoranza delle sue regole.

Questi anni sono segnati da un’attività febbrile. L’artista si affrettava, come spinto da un’urgenza improrogabile. Realizzava fino a tre tele la settimana. È inevitabile il ricordo di Guy de Maupassant: anche lo scrittore normanno si affrettava a scrivere perché sentiva che da lì a poco la pazzia, ereditaria nella sua famiglia, lo avrebbe annichilito.

La provincia francese statica e sonnolenta si è trasformata per Vincent in una fermata all’inferno. Lui stesso disse che alcuni suoi quadri erano un grido d’angoscia. Inutile didascalia.

Nell’ultimo periodo della sua vita i titoli dei suoi dipinti ci riportano al Nord. Tra questi La chiesa di Auvers, nella sua consistenza molle e gelatinosa, sembra esitare sulla collina anch’essa malferma. I colori stravolti ed il silenzio la rendono aliena ed inospitale. Non si prega in questa chiesa, quasi sinistra. Le sue finestre sono buie, e non c’è nessuno se non una donna in un angolo dello spazio esterno. Perfino i fiorellini stereotipati sembrano una decorazione dimenticata. I sentieri, segnati da linguette parallele tormentose e svianti, assomigliano a vie di fuga. Il corruccio del cielo si tocca nelle pennellate in rilievo.

Il suo tragico disagio, implacabile come la Morte nella leggenda di Samarcanda, ha seguito l’artista per mezza Francia. Ed affiora anche in un altro dipinto realizzato – come La chiesa di Auvers – qualche settimana prima del suo suicidio: Casolari con il tetto di paglia a Cordeville.

Qui il vento agita il cielo e gli alberi, i tetti ondulati sembrano muoversi, i colori lividi hanno dimenticato il sole. D’altra parte, a che serve il sole se i fiori del mandorlo sono destinati a cadere?

Nessun dipinto come Campo di grano con corvi identifica Van Gogh.

Il soggetto è del tutto riconoscibile ma esprime una realtà astratta, un sogno opprimente. Il cielo basso toglie il respiro; la distesa di grano è un impasto scabro e accidentato; sentieri tracciati a caso non conducono da nessuna parte. La violenza del blu e del giallo introduce una disarmonia tangibile. L’intero dipinto è la rappresentazione di un’attesa funesta (sottolineata dal volo dei corvi), il sentimento di una catastrofe imminente, ciò che viene indicato col termine “angoscia”. C’è la potenza del Fato di Omero e le paure dell’uomo di tutti i tempi: dall’uomo delle caverne che vede sparire il sole all’uomo contemporaneo, confinato nella solitudine del suo io. Un sentimento di mancanza di scampo domina la scena. Nell’immobilità dell’attesa il dipinto esprime tuttavia un ritmo concitato. Le pennellate convulse vanno di pari passo con i tonfi del cuore.

Il giallo e il blu sono i colori preferiti da Van Gogh. Forse gli riuscì intollerabile l’idea che la morte allunghi le sue mani anche sullo splendore del cielo e sulla promessa di un campo di grano.

***

Van Gogh modifica la realtà in funzione delle sue rappresentazioni interiori. La deformazione, quindi, non risponde ad un dettato intellettuale, come per i cubisti: è una necessità rappresentativa. Lo spettatore è costretto a partecipare agli stati d’animo dell’artista nello stesso momento in cui guarda per la prima volta i suoi dipinti. Emozione e comprensione, i due poli di cui parlava Gauguin, qui coincidono in una sorta di folgorazione visiva – perfettamente identificabile – racchiusa in un unico messaggio artistico e psicologico. Non sono la sfera, il cubo e il cilindro a dominare la scena, ma le pulsioni laceranti di Vincent, il suo sgomento di fronte alla solitudine e alla morte. La consapevolezza bruciante della vanità degli sforzi, la paura dei fantasmi scuri che attraversano la mente, che si chiamino pazzia o condizione umana.

Si firmava Vincent. La sua leggenda ha colpito a tal punto l’immaginario collettivo che molti lo chiamano così ancora oggi, quasi a volere esibire una usurpata familiarità col suo mondo colorato e ansante, imperfetto e pericoloso. La fama capillare e irrispettosa legata al suo nome arriva fino ai gadget. Ma il suo messaggio, “umano, troppo umano”, supportato da un’arte eccelsa, è fatto per essere capito dagli uomini più dell’astrazione delle “Demoiselles d’Avignon” di Picasso. In questa capacità di comunicazione è la grandezza inarrivabile di Vincent Van Gogh, poeta del dolore, povero gigante ferito a morte.

Anna Murabito annamurabito2@gmail.com